著名学者、书画家孙信一走进本原文化会客厅

著名学者、书画家孙信一走进本原文化会客厅

2012年10月15日 | 来源:中国广播网

法籍华人画家孙信一1947年出生于上海,早在1960年就被挑选进入上海市少年宫国画班跟随乔木先生学花鸟画,1963年开始又随应野平先生学习山水画,1980年被陆俨少先生收为入室弟子。名师指点使孙信一在少年时代对笔墨有了准确的理解与感悟,,走上正途,打下了扎实的基本功。自七十年代处起,孙信一又从石涛入手上溯宋元,花了十年苦功,寄寓小阁楼中,埋头于精心临摹大批古人名作,几近乱真,既保留了珍贵的参考资料,又熟谙了丰富的笔墨技巧。

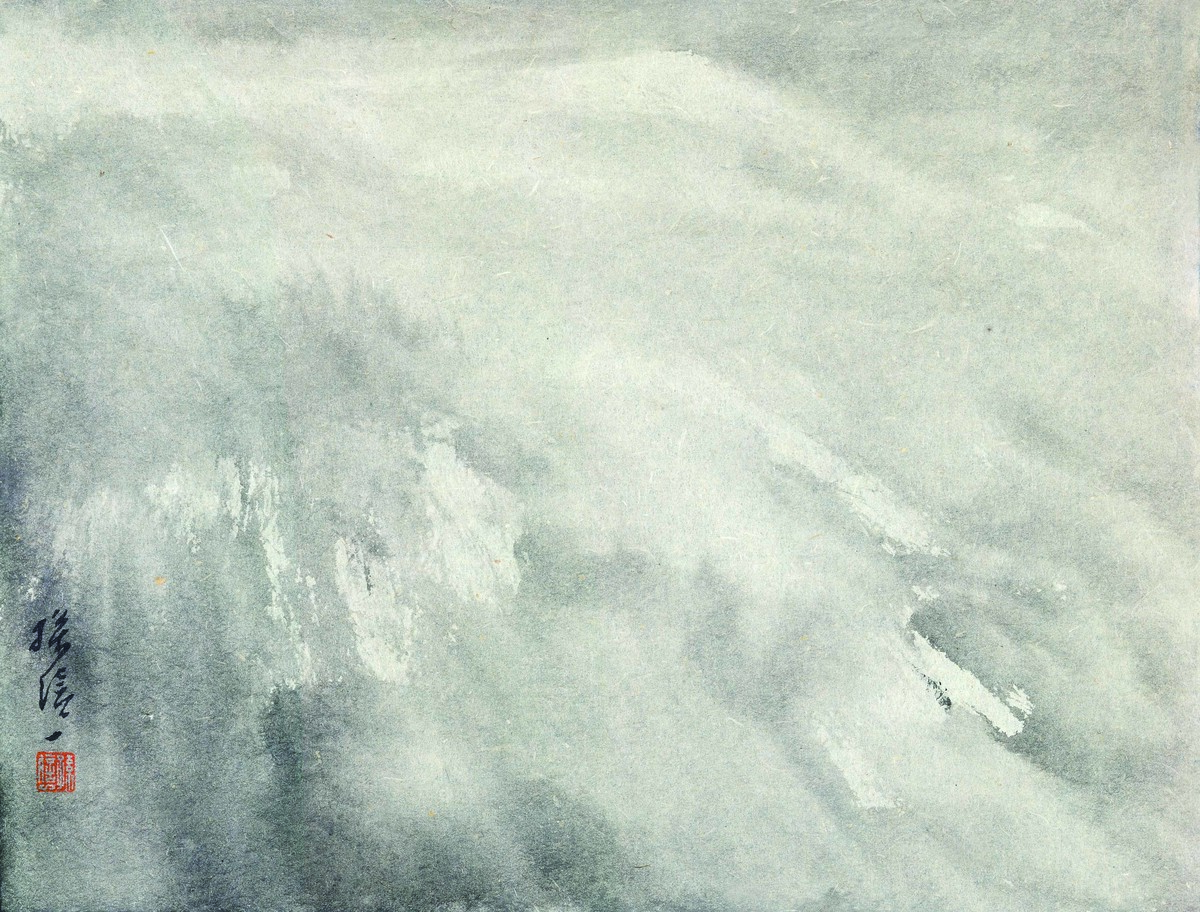

笔墨是中国绘画最独特的、也是最微妙的非凡之处。中国传统山水画以骨法用笔得水墨淋漓之美,由宋代郭熙夏珪至清朝石涛八大,可谓尽善尽美,写生创作以水墨淋漓之美显现自然造化之美,由宋元名家至当代李可染、应野萍、陆俨少等大师,可谓至善至美。水墨淋漓的形式美与因物像形的写实美,有同工异曲之妙,两者既可以独立成画,又可以水乳交融,创立新意。水墨淋漓之形式美有其相对的稳定性,因物像形的写实美却是无穷无尽,美不胜收。从孙信一那些创作于七、八十年代的山水作品中可以看到他熟练而全面的传统技法;从孙信一在八十年代撰写的《山水构图》一书和发表于《朵云》杂志的理论文章中还可以了理解他对于笔墨本体的深刻觉悟。踏踏实实的创作实践和理论研究,使得孙信一不会局限于文人画的境界,更不会满足于以娴熟的笔墨技法不断地自我复制,而是走向自然,感受造化。呈现在我们面前的孙信一的山水画,有抒写古人诗意的传统山水画,又有写实的现代风景画。他在继承宋元写实主义传统的基础上拓展了山水画的题材,他的构图特点是以“外师造化”为宗,运用淋漓的水墨画技巧,表现的富有诗意自然之美,特别是他所熟悉的法兰西风光。孙信一先生笔下的法兰西风光:雄伟的阿尔卑斯山的冬景秋色、浩瀚的法兰西高原森林、塞纳河边的乡村、诺曼底的古堡,让观众既能领略到异国的美景,又感受了中国画笔墨表现力的无比神奇。这是孙信一旅居法国二十余年“师造化”的结果,也是他把“中得心源”作为创作原则而获得艺术生命力的象征。

周易《彖》曰:“大哉乾元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流形。”天者,造化也!万物变化无穷,循环不已,生生不息。自然风光,无古今之别,无中外之异。孙信一旅居海外二十余年,不因经济或政治原因被“现代派”所惑,而以中华绘画传统之本,抒写造化锺神之秀,锲而不舍,并致力于中国水墨画艺术创作与异国文化交流,成绩斐然。在法国曾荣获法兰西大沙龙铜奖与达芬奇金奖。

自1978年入选香港集古斋成立二十年纪念画展之后,孙信一成为以画为生的职业画家。1987年东渡日本,完成日本多摩美术大学研究生学业后,又西迁法国定居巴黎。我们期待孙信一先生创作出更为受人欢迎的绘画作品。

扩展资料:探寻文化发展之源,追踪“阴阳相合化生万物,万物生生不息”世界本原之钥。

中国五千年以上的悠久历史,如同宇宙中一颗颗耀眼明星闪烁照耀着天空,本原文化就像一条串起这些宝石的美丽项链,这条项链贯穿历史时空的脉络承接着远古与现代的文明,并使这个文明得到延续与发展。

但是,这个“本原文化”抽离出来的哲学观是什么?它又在哪里?在传统书画大师挥毫泼墨的笔端?在哲学家深奥的思辨之中?在高等学府象牙白塔之巅?在阳春白雪似的文人雅士闲情逸致的诗意文戏之内?亦或流传于民间人们生生不息的淳朴生活当中?……带着这些疑问,《本原文化会客厅》(演播室)将会以本原哲学理念为基础,以独特的视角梳理文化与艺术这两根中国传统文化不可或缺的重要脉络,为大家带来全新的文艺体验和视觉冲击。

“本原文化”可以说是我们最本真、最质朴的文化,因为她的创造者是中华民族亿万生产劳动者群体。他们是我们民族中最真实可爱的人,本原文化会客厅就是要记录这些“最可爱的人”的一点一滴,记录他的生活及工作状态,为他们提供一个口述历史的契机,使我们能够为传承中国优秀传统文化文脉事业尽到一份传媒人应有的社会责任,本原文化会客厅的节目不一定是最优秀的,但一定是最能打动人的!因为本原文化他就在你我之间,在你我的生活之中。

《本原文化会客厅》注重展示人的精神格局以及由此带来的影响力。人的故事,最能引起人的共鸣;人的故事,最能丰富人的内涵。开播后将邀请文化艺术领域资深专业人士,畅谈个人成长经历,在一次次有亲和力的沟通访问中,使人们可以近距离地感受那些值得我们尊敬的文艺家深邃的智慧心灵世界,传奇的人生经历和丰富的内心世界。